Das Antlitz der Heiligen führt zu Gott

“Seid heilig, denn ich bin heilig“, heisst es im ersten Petrusbrief”

Von Alexander Pschera

Von Alexander Pschera

Die Tagespost, 17. April 2015

“Seid heilig, denn ich bin heilig”, heisst es im ersten Petrusbrief. Das ist eindeutig. Das ist klar. Das ist unmissverständlich. Jeder weiss, was damit gemeint ist. Und doch scheinen diejenigen, die diesem Wort des Herrn bedingungslos folgten, die es umsetzten, die Heiligen der katholischen Kirche also, ganz grundlegend, fundamental andere Menschen zu sein als wir. Sie sind fraglos mitten unter uns, aber zugleich sind sie es auch wieder nicht, sie sind nah und unnahbar, in unser konkretes Leben integriert und diesem zugleich weit entrückt. Sie sind Anwesende und Abwesende zugleich.

In jeder Messe werden wir an einen Tagesheiligen erinnert, dessen Biographie wir bewundernd lauschen, meist allerdings, ohne dazu in der Lage zu sein, das Gehörte mit unserem konkreten Hier und Jetzt, mit den Forderungen des Tages, in Verbindung zu bringen. Manchmal verirren sich Heiligen-Namen sogar noch in profane Taschenkalender. Dort wirken sie wie Erinnerungen an ein längst vergangenes Zeitgefühl, das sich nicht an Bundesligaspieltagen und Schulferien orientierte, sondern das strikt dem Ablauf des Kirchenjahres folgte, dessen festes Skelett, dessen innere Struktur der Heiligenkalender war. Dieses Kalendarium sollte uns erinnern an Frauen und Männer, die sich der Nachfolge Christi rückhaltlos hingegeben haben. Es sollte uns erinnern an die “Verrückten” Gottes, die ihr Leben nicht der Logik des Diesseits unterwarfen. Es scheint auch so, als seien Heilige ausgestorben, als würde unsere profane, säkularisierte Zeit keine radikalen Nachfolger Christi mehr hervorbringen, sondern nur noch laue Zweifler, halbherzige Hirten, skeptizistische Gottes-Brüter, verbohrte Fundamentalisten und, in anderen Religionen, die auch das Himmelreich erstreben, gewalttätige Extremisten. Heiligkeit – ein Auslaufmodell also, ein gefährliches gar?

Mitnichten. Heiligkeit hat mit dem Profil einer Epoche nichts zu tun, sie ist im Kern etwas zutiefst Überzeitliches, etwas Einfaches, Unmittelbares. Ein Grundirrtum der Aufklärung besteht ja gerade darin, von einer Veränderung des Menschen und seiner Geworfenheit in die Zeit und ins Dasein auszugehen, so, als habe das ganze Wissen über die Welt, das uns zur Verfügung steht, das christliche Leben und sein Ziel, die Heiligkeit, immer komplizierter und fragwürdiger gemacht. Wir leben heute im Angesicht Gottes nicht anders als ein Mensch des 2. oder des 7. Jahrhunderts. Man muss auch kein studierter Theologe sein, um heiligmässig zu leben. Und auch die Naturgesetze und die Fortschritte in der Medizin haben Heiligkeit nicht relativiert oder gar überflüssig gemacht. Unsere Zeit hat Heilige genauso nötig und kann sie ebenso hervorbringen wie das 3. oder 16. Jahrhundert; wahrscheinlich hat sie Heiligkeit sogar noch nötiger, weil die Modernität den Zugang zur Heiligkeit verstellt und sie als ein verstaubtes, überlebtes Konzept präsentiert, während die Menschen nach Vorbildern dürsten, auf Menschen mit einer klaren Lebensaussage warten, an denen sie sich orientieren können.

Zwar muss man sich in unserer dem Perfektionismus und der Performanz huldigenden Zeit davor hüten, Heiligkeit als ein gleichsam sportliches Leistungsziel zu definieren. Heiligkeit kann man sich weder vornehmen, noch kann man auf sie hintrainieren wie auf einen Marathon. Wer so handelt, wer sich Heiligkeit als performatives Ziel setzt, dessen Taten werden leer, dessen Handeln wird berechnend. Er verliert die Menschen aus den Augen, weil er nur noch sich selbst vor Augen hat. Überspitzt kann man sagen: Kein Heiliger wollte heilig werden, er hätte fraglos das gleiche Leben geführt, auch wenn er nichts von Heiligkeit gewusst hätte. Genau das macht ja seine Heiligkeit aus. Diese innere Bereitschaft zur Heiligkeit ist es, die uns auf die richtige Spur bringt.

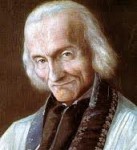

Der französische Schriftsteller Ernest Hello (1828–1885) war zu Lebzeiten ein Unbekannter, aber ein einflussreicher. Er übte grosse Wirkung auf Autoren wie Georges Bernanos (Tagebuch eines Landpfarrers) und Paul Claudel aus. Sein wichtigster Schüler war Léon Bloy, der in Hello einen Vordenker der wahrheitssuchenden Einsamkeit und ein Vorbild für seine eigene schriftstellerische Existenz sah. Bloy war zunächst fasziniert von Hellos Einfachheit, von seinen Erleuchtungen, von den plötzlichen, wie Lichtblitze durch den Text zuckenden Visionen, die Bezüge zwischen weit Auseinanderliegendem herstellen, er war gefesselt von Hellos Interpretation der sichtbaren Welt als einer durchgängigen göttlichen Symbolschrift, die es zu entschlüsseln gilt, was, so Hello, die vornehmste Aufgabe des Dichters sei. Kurz: Hello war für Bloy der Typus des katholischen Schriftstellers unter den Bedingungen der Moderne.

1828 in der Bretagne geboren und seine Region nie verlassend, widmete Hello sein Leben dem Schreiben und der Übersetzung mystischer Texte. Unter anderem machte er Angela von Foligno und Jan van Ruysbroek dem französischen Publikum der vergnügungs- und gefallsüchtigen Belle Epoque bekannt – ein wahrlich monumentales, schier aussichtsloses Unterfangen! Und doch wurden die beiden zu wichtigen Quellen des französischen Renouveau catholique. Als Hellos zentrales Werk gilt L’Homme. La Vie – La science – L’art (1872; deutsch 1935). Seine “Physionomies de Saints” aus dem Jahr 1875 wurden unter dem bezeichnend unscharfen Titel “Heiligengestalten”, der den Akzent auf das Abstrakte legt, 1934 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und dann in den fünfziger Jahren mehrfach nachgedruckt.

Heiligenbücher gibt es wie Sand am Meer. Es spannt sich ein Bogen von der mittelalterlichen Legenda aurea des Jacobus de Voragine bis hin zu Walter Niggs ökumenischen Heiligen im Alltag. Jedes Heiligenbuch erfüllt eine spezifische Funktion in seiner Zeit und ist deshalb notwendig. Jacobus de Voragine schöpfte aus dem Vollen des katholischen Mittelalters, sein Anspruch war, gelehrte Totalität und gelebte Volkstümlichkeit auf einen Nenner zu bringen. Walter Nigg hingegen versuchte sich an einer Synthese aus Denken und Glauben, aus Protestantismus und Katholizismus, um die Idee des Heiligen über die Krisen seiner Gegenwart hinüberzuretten in den Alltag der Nachkriegszeit. Was nun war der Ausgangspunkt Ernest Hellos? Die französische Revolution und nach ihr Napoleon hatten die Bastionen des Glaubens geschleift. Nicht nur die religiöse Praxis und das religiöse Leben, auch die überlieferten Glaubensinhalte und die dazugehörigen Geschichten und Legenden wurden ausradiert. Heute würde man sagen: Die Infrastrukturen des Glaubens wurden ausgelöscht. Heiligenlegenden waren bald kein Allgemeingut mehr, sie verblassten immer mehr von Generation zu Generation und überlebten höchstens in der frommen ländlichen Bevölkerung, die sich der Umerziehung und der Gleichgültigkeit durch familiäre Weitergabe widersetzte, oder in den Studierkammern der Theologen. Aber sie hatten eines nicht mehr: universelle Gültigkeit und paradigmatischen Charakter.

Es musste also ein neues Fundament gelegt werden, eines, an das eine neue Heiligenverehrung anknüpfen konnte. So verfasste Ernest Hello 37 Meditationen, die von den Heiligen Drei Königen über die Kirchenväter bis zu weniger bekannten wie Franziska von Rom und dem Heiligen Goar reichen. Zunächst stellt der Autor klar, was zu seiner Zeit alles andere als evident war: “Einer der grossen Irrtümer der Menschheit besteht darin, sich Heilige wie Wesen vorzustellen, die dem Menschsein komplett fremd sind, wie Wachsfiguren, alle aus der gleichen Gussform. Gegen diesen Irrtum wollte ich vor allem kämpfen.” Heilige sind keine Museumsfiguren. Jeder Heilige hat ein anderes Antlitz, weil es unendlich viele Wege zu Gott gibt – diese Botschaft war im positivistischen 19. Jahrhundert, das nur an das Sichtbare glaubte, ein Problem und eine Chance zugleich. Es war ein Problem, denn Hellos Leser hatten die grössten Veränderungen der Menschheitsgeschichte erlebt, sie hatten mit ihren eigenen Augen gesehen, wie eine Welt, die von Gottes Gnaden war, in ihre Bestandteile zerfiel. Und die Menschen hatten gelernt, zu zweifeln. Sie hatten den Zweifel zu ihrem Hausgott gemacht. Sie waren zu Skeptizisten geworden. Sie glaubten fortan an die Zentrifugalkräfte des Abendlands, die auseinanderrissen, was auf ewig vereint erschien. Sie glaubten, dass die Teilung, und nicht die Vereinigung, das Wesen der Wahrheit sei. Deshalb glaubten sie bald auch nicht mehr an die Liebe. Sie bezweifelten jede Form von innerer Ordnung, weil sie gesehen hatten, wie die Kinder der jeweils neuesten Ordnung ihre Väter ermordeten. Wie sollten diese Leser verstehen, dass hinter den kruden Höllen-Visionen einer Franziska von Rom und den karitativen Predigten des goldzüngigen Johannes Chrysostomos das gleiche Prinzip wirkte?

Aber der Positivismus war auch eine Chance – und auf die setzte Hello ausserordentlich geschickt mit dem Titel (“Physionomies”) seiner Sammlung: Der Mensch des 19. Jahrhunderts war entschieden ein Augenmensch. Sehen war seine Sucht und seine Seinsvergewisserung. Das Sichtbare war sein Credo. Was nicht sichtbar war, existierte nicht. Und deswegen gab Hello ihnen etwas zu sehen. Er gab ihnen das zu sehen, was Christus in den Mittelpunkt des Menschseins gerückt hatte: das menschliche Antlitz. Mit diesem Kunstgriff fand Hallo einen Weg zur positivistischen Optik seiner Zeitgenossen und nahm sie über das Sichtbare zugleich mit auf eine mystische Reise ins Un-Sichtbare. Und dann spricht er uns an: “Erinnert Euch an Euch selbst. Schaut in Euren Abgrund. Sinniert darüber, was passieren muss, damit aus einem Menschen ein Heiliger wird.”

Der Zerfall, die Disparatheit, die Konflikte der Außenwelt, die Instabilität der politischen und ökonomischen Verhältnisse, sind, so Hello, reine Äusserlichkeiten. Denn es gibt eine tiefe Einheit in der Vielheit, eine geheime Zentripetalkraft, und diese unsichtbare Kraft spiegelt sich in den Taten der Heiligen: “Sie haben unterschiedliche Gaben, unterschiedliche Gnaden. Und doch wohnt ihnen eine unbesiegbare Ähnlichkeit inne. Sie tragen alle ein bestimmtes Zeichen, das Zeichen des gleichen Gottes.” Das ist die Bedeutung des Wortes “Universum”, das durch die napoleonischen Feldzüge in Mitleidenschaft gezogen, ja diskreditiert worden war. Das “Universum” ist hier keine mittelalterliche Einheit, sondern es ist “die Einheit in der Vielfalt“. “Mensch des neunzehnten Jahrhunderts, erstaunt dich diese Einmütigkeit nicht?” Hello appelliert an die historische Erfahrung seiner Leser, um diese selbst zu überwinden. Nicht die geschichtlichen Kräfte formen das Universum. Sie können nur spalten, aber nicht zusammensetzen. Die innere Einheit der Welt ruht im Glauben an den Herrn, und die Möglichkeit dieser Einheit wird in den Heiligen anschaulich: “Eine der Eigenschaften der katholischen Kirche ist ihre unüberwindbare Ruhe. Diese Ruhe ist keine Kälte. Die Kirche liebt die Menschen, aber sie lässt sich nicht von ihren Schwächen verführen. Inmitten des Donners und der Kanonen feiert sie den unbesiegbaren Ruhm der Friedfertigen, und sie feiert ihn singend.” Ist das pathetisch? Ja, aber warum sollte es das auch nicht sein? Wir haben genug Nüchternheit in der Kirche. Hellos “Physionomies” sind keine “Gestalten”, sondern Gesichter. Die alte deutsche Übersetzung aus den dreissiger Jahren, die von “Heiligengestalten” spricht, entrückt und distanziert die heiligen Menschen, wo Hello zu ihnen – im Wortsinn – auf Tuchfühlung gehen will. Die Gestalt ist ein Abstraktum, die Physiognomie ist konkret. Hellos Text mystisch, weil er den Abdruck des Antlitzes der Heiligen in sich aufnimmt, so wie das Schweisstuch der Veronika den Abdruck des Antlitzes Christi aufgenommen und bewahrt hat. Der Text wird so zu einer transparenten Ikone, die die Gläubigen betrachten können: “Ich erzähle keine Lebensläufe, sondern ich skizziere Physiognomien”.

Hellos Legendensammlung ist mehr als ein frommes Hausbuch für’s Herrgottseck. Es ist ist eine mystische Schau über den unsichtbaren Zusammenhang der Welt.

Schreibe einen Kommentar