125. Todestag – Nietzsche in Weimar

Eine Besichtigung der Villa Silberblick in Weimar, in welcher der Philosoph Friedrich Nietzsche vor 125 Jahren starb

Quelle

Quelle

Nietzsche-Archiv – Wikipedia

25.08.2025

Paul Baldauf

Vom historischen Zentrum Weimars aus führt ein längerer Spaziergang zum in der Humboldtstraße 36 gelegenen “Nietzsche-Archiv”. Der Weg steigt zusehends an und führt schließlich zu einem ungewöhnlichen, auf einer Anhöhe gelegenen Haus.

Weimar – eine “standesgemäße” Wahl

Ursprünglich von Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935) in Naumburg gegründet, verlegte diese das Nietzsche-Archiv 1896 nach Weimar.

1897 wählte sie schließlich das “Villa Silberblick” genannte Gebäude als Domizil, um ihren schwer erkrankten Bruder darin aufnehmen und betreuen zu können. Auf Nietzsches Werdegang, seine Zeit als Professor für klassische Philologie an der Universität Basel (1869-1879), sein krankheitsbedingtes Ausscheiden und seine weitere Entwicklung als freischaffender und sprachmusikalischer Philosoph, wie auch auf die Ursache seiner Krankheit kann hier nicht näher eingegangen werden. Vielleicht wird aber (durch Lektüre weiterführendes) Interesse an der Auseinandersetzung mit einer Persönlichkeit von enormem Einfluss geweckt, deren Ruhm gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzte.

Aus Sicht seiner Schwester war Weimar eine “standesgemäße” Wahl, die seinen Rang, als vergleichbar dem der Klassiker, unterstreichen sollte (von denen Nietzsche allerdings nur Goethe schätzte); sie hatte eine Kultstätte im Sinn, etwa wie die für Richard Wagner in Bayreuth.

Ausgewählten Personen wurde Zugang zu dem, im Obergeschoss auf einer Couch vor sich hindämmernden, geistig Umnachteten gewährt. Zu den Privilegierten, die sich ihm nahen durften, zählte Harry Graf Kessler (1868-1937), ein Kosmopolit und eine schillernde Persönlichkeit; Schriftsteller, Kunstsammler und Mäzen. Gemäß der Vision einer neuen kulturellen Ära Weimars – nach der “goldenen” (Goethe, Schiller etc.) und “silbernen” (Franz Liszt) – die Nietzsches Schwester angeregte, sollte Graf Kessler im Verbund mit dem Architekten und Designer Henry van de Velde ein wichtige Rolle spielen. Der ungemein umtriebige Kessler war in einem internationalen Netzwerk mit Schriftstellern, Malern, bildenden Künstlern verbunden. Ein Gemälde von Edvard Munch (1863-1944) zeigt ihn in eleganter Kluft. Einen Sommerhut auf dem Kopf, den rechten Arm locker in die Hüfte gestemmt, hält seine linke Hand einen filigranen Spazierstock. Sein Gesicht mit dem charakteristischen Schnurrbart, wirkt wach und entschlossen, so als arbeite er im Geiste gerade an einem seiner zahlreichen Projekte. Der Plan einer neuen kulturellen Ära scheiterte allerdings.

Ein Christentumskritiker mit “religiösem Grundzug”

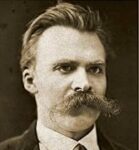

Doch zurück zu der Person, nach der das Nietzsche-Archiv (“Gedenkstätte” wäre zutreffender) benannt ist. Geboren 1844 in Röcken, unweit von Leipzig, starb Friedrich Nietzsche am 25. August 1900. Am 28. August – ausgerechnet an Goethes Geburtstag – wurde er in Röcken, ohne Grabkreuz, bestattet. Dabei zitierte man aus seinem Hauptwerk, Zarathustra – dem vermeintlich neuen Evangelium. Ein zentraler Gedanke darin, die Lehre von der “Ewigen Wiederkunft des Gleichen”, von ihm wie ein Offenbarungserlebnis geschildert, ist Pseudo-Metaphysik.

Die mit Nietzsche bekannte Schriftstellerin Lou Andreas-Salomé (1861-1938) attestierte ihm einen “religiösen Grundzug”. Von diesem Grund kam er, der von seinem Vater (einem Pastor) getauft wurde, nie ganz los. So nannte er einmal Jesus den “edelsten Menschen” und die Bibel “das mächtigste Buch”. An anderer Stelle sprach er von dem Bild der Ewigkeit, das man seinem Leben aufdrücken solle. Sprachliche Anklänge, aber verbunden mit völlig verdrehten Vorstellungen. Aber Nietzsche formulierte nicht nur, er entschied sich auch: “Habt ihr mich verstanden? Dionysos gegen den Gekreuzigten.” Dass er in der Familiengruft, an der Südseite der Kirche, bestattet wurde, geht auf eine Spende an die Kirchengemeinde zurück.

Erstaunliche und unheimliche Fundstücke

Nach Nietzsches Tod wurde Henry van de Velde (1863-1957) damit beauftragt, die Villa neu zu gestalten. So entstand ein Gesamtkunstwerk mit Portalvorbau und Vestibül, eine Jugendstil-Innenarchitektur in dekorativem Stil, wovon unter anderem auch Bodenbeläge, Lampen und Vasen zeugen. In Glasvitrinen und an einer Wand finden sich interessante Fotografien und Dokumente. Eine Kohlezeichnung von Hans Olde (1855-1917), “Friedrich Nietzsche auf dem Krankenbett”, ist höchst eindrucksvoll: In weißem Nachthemd, auf seinem Krankenlager, den Rücken durch große Kissen unterstützt, liegt dieser halb aufgerichtet. Seine Hände – einst spielte der große Sprachkünstler mit ihnen Klavier, schrieb Buchmanuskripte und Gedichte und komponierte Musikstücke – ruhen auf einer Bettdecke. Seiner beeindruckenden Stirn nach könnte man vermuten, dass er in gedanklicher Bewegung begriffen ist, doch seine Augen blicken starr. Ein unheimlicher Anblick.

Im Bibliotheksraum zieht die Nietzsche-Herme aus Marmor von Max Klinger (1857-1920) den Blick auf sich, wobei die antikisierende Gestaltung (hoher Pfeiler, darauf der Kopf) bombastisch wirkt. Eine öfter zu beobachtende Zeiterscheinung, die zum Beispiel auch in der ebenfalls bombastischen Pathetik der (1896 uraufgeführten) sinfonischen Dichtung “Also sprach Zarathustra” von Richard Strauss (1864-1949) zum Ausdruck kommt. Eine Heroisierung, die zu dem Nietzsche-Kult passte, den seine Schwester vorantrieb, die ihn zum märtyrerartigen Propheten stilisierte und die – dominant, raffiniert und manipulativ – auch vor Fälschungen seiner Schriften nicht zurückschreckte.

Ein ruheloser, einsamer Wanderer

Ein erstaunliches Exponat ist Nietzsches “Schreibkugel”. Unter diesem Namen war die erste Schreibmaschine der Welt bekannt. Im Jahre 1882 inspirierte sie ihn zu einem Gedicht, das einiges darüber aussagt, wie er gerne gesehen worden wäre:

“Schreibkugel ist ein Ding gleich mir: von Eisen

Und doch leicht zu verdrehn, zumal auf Reisen.

Geduld und Takt muss reichlich man besitzen

Und feine Fingerchen, uns zu benützen.”

“Von Eisen” war dieser – auch geistig – ruhelose Wanderer keinesfalls. Dies zeigte bereits seine stark angegriffene bis zerbrechliche Gesundheit. 1889 in Turin, zur Zeit seines Zusammenbruches, soll er einem malträtierten Droschkenpferd um den Hals gefallen sein und geweint haben. Eine Geschichte, die so gar nicht zu Passagen seiner Schriften passt, in denen er Mitleid schmähte.

Adolf Hitler und der “Anti-Antisemit”

Auf einer Fotografie ist vor dem oben genanntem Marmor-Kunstwerk von Max Klinger Adolf Hitler zu sehen. Das von Elisabeth Förster-Nietzsche (als Werk ihres Bruders) mitherausgegebene Buch “Der Wille zur Macht” vermittelte von Nietzsches Philosophie ein irreführendes Bild, hatte er sich doch (zutreffend) als “Anti-Antisemit” bezeichnet, wie er auch einst betonte, wie viel Deutschland Juden zu verdanken habe.

Mit Fotografien und Schriftstücken wird auch an Mazzino Montinari erinnert, einen Germanisten, der in den Sechzigerjahren aus Italien nach Weimar kam. Er wollte Originalschriften Nietzsches unter die Lupe nehmen und konnte dessen kaum lesbare Handschrift entziffern. Die Arbeit an einer (später als Colli-Montinari bekannten) Neuausgabe nahm ihn lange in Anspruch.

Denker, Dichter, Musiker

Der Besucher tritt den Rückweg an. Zuvor erwirbt er aber noch ein kleines Buch über Lebenswege (und Reisen) von Friedrich Nietzsche, einem genial veranlagten Menschen, der ein Leben ohne Musik für einen Irrtum hielt, der viel litt und sich in gedanklichen Labyrinthen verirrte. Wer sich möglichen Irritationen seiner Bücher nicht aussetzen möchte, dem seien Gedichte von ihm empfohlen, die in Sammelbände deutscher Poesie Eingang fanden, oder seine Kompositionen auf dem Videoportal YouTube. Sein Nachlass wird im Goethe- und Schiller-Archiv, seine Büchersammlung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek aufbewahrt.

Die Printausgabe der Tagespost vervollständigt aktuelle Nachrichten auf die-tagespost.de mit Hintergründen und Analysen.

Themen & Autoren

Paul Baldauf

Adolf Hitler

Friedrich Nietzsche

Johann Wolfgang von Goethe

Kirchengemeinden

Pfarrer und Pastoren

Richard Strauss

Richard Wagner

Schreibe einen Kommentar