Kein Heil aus der Petrischale

Die Stammzellforschung kommt nur langsam voran

Auch beim jüngsten “Erfolg” britischer Forscher tauchen immer weitere Nachteile auf

Die Tagespost, 17. Oktober 2011, von Stefan Rehder

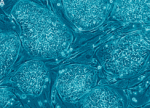

Das Heilsversprechen aus der Petrischale hat sich nicht bewahrheitet: Die Stammzellforscher kämpfen nach wie vor mit schwerwiegenden Problemen, wie beispielsweise die verstärkte Bildung von Tumoren bei transplantierten Zellen.

Seine Mitgliedschaften in der NSDAP und im NS-Dozentenbund hinderten den Philosophen und Soziologen Arnold Gehlen (1904–1976) nicht daran, ein eher distanziertes Verhältnis zum “Fortschritt” zu unterhalten. “Fortschritt”, definierte Gehlen, der zusammen mit Helmuth Plessner und Max Scheler zu den wichtigsten Vertretern der modernen philosophischen Anthropologie gehört, sei der “Übergang von Situationen, deren Nachteile man schon kennt, zu Situationen, deren Nachteile man noch nicht kennt”. Wie nahe eine derart bescheidende Definition des Fortschritts der Wirklichkeit kommt, kann derzeit auf dem weiten Feld der Lebenswissenschaften beobachtet werden, die nach Ansicht vieler die Philosophie als Leitwissenschaft abgelöst haben. Und nirgendwo besser, als auf dem Gebiet der Stammzellforschung. Dort hatten zur Jahrtausendwende nassforsche Forscher wie der Bonner Neuropathologe Oliver Brüstle unheilbar kranken Patienten vollmundig “Nervenzellen für Parkinson-Patienten, Herzmuskulatur für Infarktopfer, insulinbildende Zellen für Diabetiker und blutbildende Zellen für Leukämiekranke” versprochen, wenn man sie nur mit den als “Alleskönnern” gepriesenen embryonalen Stammzellen hantieren lasse, und eine regelrechte Hysterie ausgelöst, in deren Folge das von manchem als “lex Brüstle” bezeichnete deutsche Stammzellgesetz zunächst erlassen und wenig später wieder novelliert wurde. Heute will daran kaum jemand mehr erinnert werden.

Nachteile lässt Forscher zu anderer Zellart greifen

Die zahlreichen Nachteile embryonaler Stammzellen, allen voran ihre Neigung, ausserhalb des Embryos Tumore auszubilden – eine Eigenschaft, die freilich auch schon damals bekannt und nur eisern beschwiegen worden war, haben sich als so resistent erwiesen, dass sich die Wissenschaftler, von wenigen unverbesserlichen Exemplaren abgesehen, mit den sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen (IPS) längst einer anderen Zellart zugewandt haben. Statt mit embryonalen Stammzellen, die aus menschlichen Embryonen gewonnen und dabei getötet werden, experimentiert die “scientific community” der Stammzellforscher heute überwiegend mit Stammzellen, die durch die Reprogrammierung bereits differenzierter Körperzellen gewonnen werden. Der japanische Stammzellforscher Shinya Yamanaka hatte im Jahr 2007 das Kunststück fertig gebracht, menschliche Haut- und Bindegewebszellen mittels eingeschleuster Gene so zu manipulieren, dass sie die Eigenschaften embryonaler Stammzellen aufwiesen, aus denen alle der rund 220 Gewebetypen heranreifen, aus denen der menschliche Organismus besteht.

Seitdem haben mehrere Forscherteams das von Yamanaka entwickelte Verfahren weiter verfeinert und vereinfacht. Ein Grund: Während embryonale Stammzellen immer einem anderen (getöteten) Menschen entstammen, weshalb das aus ihnen gezüchtete Gewebe im Falle einer Transplantation vom Immunsystem des Empfängers auch als “fremd” erkannt und folglich Abstossungsreaktionen in Gang setzen würde, bieten IPS-Zellen theoretisch die Möglichkeit, einen Patienten mit seinen eigenen, lediglich reprogrammierten Zellen zu behandeln. Ein Nachteil hier: Ist die Krankheit, die mittels Zellersatz therapiert, genetisch bedingt, besitzen auch die IPS-Zellen, die ja vom Patienten selbst stammen, den Gendefekt, was eine Gentherapie erforderlich machen würde. Und auch hier kommt die Forschung nur mühsam voran, zeigen sich mit jedem neuen, als “Erfolg” gefeierten Schritt immer weitere Nachteile.

Jüngstes Beispiel: Eine Arbeit britischer Forscher, die vergangene Woche im Wissenschaftsmagazin Nature publiziert wurde. Dabei gelang es den Forscher um Allen Bradley vom Wellcome Trust Sanger Institute in Hinxton IPS-Zellen, die aus Hautzellen von Patienten mit einer monogenetischen Stoffwechselerkrankung gewonnen wurden, in leberzellartigen Zellen umzuwandeln. Auch tauschten die Forscher das für die Krankheit verantwortliche Gen mittels eines aus der Gentherapie bekannten Verfahrens, gegen ein anderes aus. Die auf diese Weise “geheilten” menschlichen Leberzellen setzten sie nun Mäusen mit der gleichen Stoffwechselerkrankung ein.

Menschen die an dieser vererbbaren Stoffwechselkrankheit erkrankt sind, leiden an einem Alpha-1-Antitrypsin-Mangel. Sie wird durch die Mutation eines einzigen Gens hervorgerufen. Betroffen sind jedoch nur Menschen, bei denen beide Kopien des Gens mutiert sind. Wie die Wissenschaftler schreiben, könne die Stoffwechselerkrankung zu einer chronischen Hepatitis und in deren Folge zu einer Leberzirrhose führen und eine Lebertransplantation erforderlich machen. Statistisch betrachtet, leide jeder zweitausendste Nordeuropäer an dieser Krankheit.

Nachdem die Forscher aus den Hautzellen der erkrankten Patienten IPS-Zellen hergestellt hatten, spürten sie das mutierte Gen zunächst mit einer sogenannten Zinkfinger-Nuklease auf und schnitten es heraus. Anschliessend fügten sie an derselben Stelle ein korrektes Gen wieder ein. Anschliessend brachten sie die so korrigierten Zellen im Labor dazu, sich soweit zu Leberzellen auszudifferenzieren, dass sie nach der Transplantation in den Versuchsmäusen mit der Produktion des Proteins Alpha-1-Antitrypsin begannen. Wie die Forscher weiter berichten, hätten sich in den Mäusen infolge des Eingriffs – anders als bei ähnlichen Versuchen – keine Tumorzellen gebildet. IPS-Zellen neigen nämlich aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit embryonalen Stammzellen wie diese dazu, im Labor zu entarten und Tumore auszubilden. Aus diesem Grund wollen die Forscher deshalb das Erbgut der IPS-Zellen vor der Transplantation sequenziert und nur Zellen mit geringen Schäden ausgewählt haben. Ob auf diese Weise die Bildung von Tumoren beim Menschen zuverlässig ausgeschlossen werden kann, ist jedoch mehr als fraglich. Einmal weiss man aus Versuchen mit embryonalen Stammzellen, dass die Tumorneigung dann besonders hoch ist, wenn die Stammzellen in einen Organismus derselben Spezies transferiert werden. Während etwa nach der Transplantation embryonaler Stammzellen von Ratten in die Organismen von Mäusen keine Tumorbildung beobachtet werden konnte, führten homologe Transplantationen in fast einhundert Prozent der Fälle zur Ausbildung von Tumoren. Obendrein ist die Lebensspanne einer Labormaus so kurz, dass sie kaum geeignet sein dürfte, um definitive Aussagen über die Gefahr einer Krebserkrankung beim Menschen zu fällen. Damit nicht genug: Völlig unklar ist zudem, ob die aus gentherapierten IPS-Zellen gezüchteten “leberähnlichen” Zellen in der Lage wären, in das Lebergewebe einzuwachsen, dort sämtliche Aufgaben von Leberzellen zu übernehmen und die erkrankten Zellen von dort zu verdrängen.

Erst im Mai hatten Forscher der Universität von Kalifornien in Tierversuchen herausgefunden, dass auch genetisch veränderte IPS-Zellen – entgegen der Theorie – eine Abstossungsgefahr bergen. Die Forscher hatten erstmals mit einem Mäusestamm gearbeitet, deren Immunsystem vorher nicht ausgeschaltet worden war.

Schreibe einen Kommentar